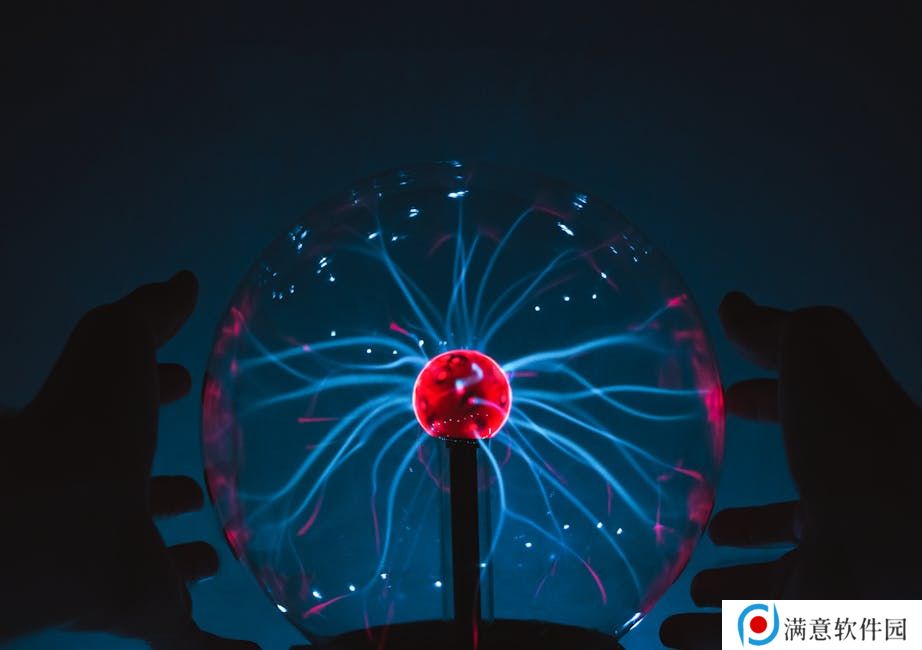

本站 7 月 2 日消息,静电 —— 或称科学家更倾向于称之为“接触起电”,是人类最早接触到的电磁力。

早在公元前 6 世纪,古人就发现用动物毛皮摩擦琥珀能使其“活化”并吸附灰尘。尽管人类认识这一现象已有数千年历史,但你可能不知道的是 —— 其原理至今仍是科学界最深的谜团之一。

奥地利科学技术研究所(IST Austria)物理学家斯科特・怀图凯蒂斯(Scott Waitukaitis)表示,“一切都还是未知”。

他指出,不同研究者进行了相同的实验却得出了不同结果;看似可靠的结论无法复现;科学家甚至难以确定哪些材料在接触后会带正电或负电。“我们甚至无法让实验按预期进行。”

基于此,怀图凯蒂斯及其同事在研究中发现了一条隐藏规则,有助于解释静电“难以捉摸”的特性。

他表示,物体在接触时交换电荷的方式并非一成不变的内在属性,而是其“历史”的产物 —— 样品会“记住”之前的接触。

这一进展被一些物理学家称为“重大发现”,或将促使其他研究者重新审视相关实验。

接触起电的复杂性

接触起电即字面意思:当两个物体接触并以某种方式交换电荷时,即使两者初始都呈电中性(电荷平衡),最终也会一正一负。“无法根据材料属性预测哪个带正电、哪个带负电,唯一的办法就是尝试,”凯斯西储大学的工程师丹尼尔・拉克斯(Daniel Lacks)表示。

电荷转移如何发生同样未知。科学家甚至对转移物本身存在分歧:金属中是电子,但其他材料可能交换带电原子、小分子,甚至整块物质。怀图凯蒂斯的同事胡安-卡洛斯・索巴尔佐(Juan-Carlos Sobarzo)在其实验室的加湿器嘶鸣声中坦言:“没人能给出彻底的解释。”

为研究湿度对静电的影响,索巴尔佐和怀图凯蒂斯耗时多年搭建精密实验系统。该系统需严格控温控湿、过滤除尘,样品(指甲大小的聚二甲基硅氧烷 / PDMS 方块)需用离子风中和处理表面电荷,且操作者手臂毛发都可能干扰结果。最终,他们使用封闭铜管内的电机装置标准化接触力度,并通过连接的电表测量电荷。

韩国算法与机器人合成中心的物理学家雅罗斯拉夫・索博列夫(Yaroslav Sobolev)指出,静电现象对时空尺度上从表面原子到肉眼可见火花的广泛效应极为敏感,单个分子的位移即可影响宏观行为,类似混沌理论中的“蝴蝶效应”。

电荷的“记忆”效应

当实验系统终于运行时,研究者意外发现:部分 PDMS 样品总会带负电。这促使他们探究相同材料相互接触能否形成“摩擦电序”—— 一种按材料接触带电倾向排序的列表(1757 年首次提出)。索巴尔佐首次实验就获得了“完美序列”,但复现失败。经过一周反复尝试,他再次成功并意识到:硅胶块“记住”了“接触历史”。

简单来说,PDMS 样本最初接触时电荷状态呈随机状态,形成杂乱循环;但经历数百次接触后,行为趋于规律,形成完美序列。

其后续实验证实,接触行为本身会改变 PDMS 的带电特性 —— 接触次数越多,样品越倾向于带负电。新泽西罗格斯大学的静电研究者特洛伊・欣布罗特(Troy Shinbrot)表示:“这与我的预期相悖,这种自组织现象让我非常惊讶。”

微观层面的改变是关键

为探究接触如何改变材料,团队使用原子力显微镜等工具分析发现:接触后的样品在微观层面比未接触的更光滑,如同锯齿被磨平。虽然具体机制不明,但怀图凯蒂斯排除了水分子作用,怀疑是“挠曲电效应”(flexoelectricity)参与的结果 —— 粗糙表面使材料弯曲变形更剧烈,可能导致电荷分离。

欣布罗特和拉克斯认为新数据也可能符合其他带电机制。接触起电可能是多种未知过程的协同作用,且不同材料机制可能不同。核心问题(何种电荷转移及如何转移)仍未解决,但新发现提供了突破口。

无序中的隐藏秩序

怀图凯蒂斯和索巴尔佐的研究揭示了摩擦电序混乱背后的隐藏秩序:接触历史至关重要。这解释了为何许多实验难以复现 —— 接触行为本身已改变样品下次接触时的带电特性。未来实验记录接触历史或有助于厘清这一领域的长期困惑。

静电的本质本不该如此神秘。但科学家确实难以解释预测静电,这一点可能与解释天气、经济、意识和生命的问题相似。

欣布罗特指出,摩擦起电是逆熵(无序度的热力学度量)的自组织有序现象。热力学第二定律认为熵总体不可减少,扰动系统通常使其更无序。但摩擦起电中,“两块相同材料摩擦后,一块变得更正;摩擦越多,正电性越强 —— 熵发生了什么?”这虽未违反第二定律(局部熵减需他处熵增补偿),但此类自组织有序通常被视为生命或经济等复杂系统的特征。无生命的硅胶方块展现如此复杂性,发人深省。

实际上,量子力学奠基人埃尔温・薛定谔(Erwin Schrödinger)在提出他那著名方程(即薛定谔方程)的 20 年前就研究过静电问题,其博士论文研究的正是接触起电,但此后却再未涉足。

索博列夫坦言:“真正想搞懂问题的人会从接触起电入手,但了解后普遍都会选择逃离。”

怀图凯蒂斯却选择深入:“它太有吸引力了。人类有大型强子对撞机和量子计算机,却不懂气球摩擦头发为何会粘附。我们越深入,它就越神秘、越艰难,而这让你更想破解它。”